12 novembre 2008 > 4 janvier 2009

Avec Takéo Adachi, Noriko Fuse, Tomohide Kameyama, Eri Tanaka

En dépit de son insularité – un pays souvent isolé et jamais envahi avant 1945 – le Japon a toujours été, dans son essence, d’une grande réceptivité culturelle, prêt à accueillir toutes les « alluvions » étrangères venues d’outre-mer.

Marquée par de grands courants d’influences dès le VIème siècle, la longue histoire picturale japonaise présente cependant une cohésion et une unité qui forcent l’admiration. Cette spécificité révèle une curiosité et une avidité de savoir sans cesse présentes, un mode de pensée qui s’approprie des apports intellectuels par synthèse et par sélection.

Infuser une vie nouvelle aux styles et techniques anciens, c’est cette persistance qui a façonné un univers artistique et culturel complexe et riche, entre esthétique originelle et adaptation d’idées externes.

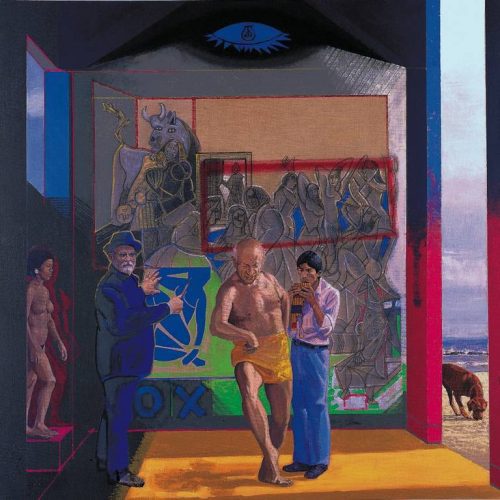

Sur les traces des aînés partisans du mélange des cultures, Takéo Adachi, Noriko Fuse, Tomohide Kameyama et Eri Tanaka ont parcouru le monde, exploré tous les modes d’expression artistique pour se renouveler et parfaire leur apprentissage. Mais en cherchant à assimiler ce qui fait la grandeur de l’art occidental, ces hommes et ces femmes redécouvrent le génie de leur culture ancestrale.

La tendance actuelle est à la provocation, à la dérision, au modernisme effréné du monde numérique. Takéo Adachi, Noriko Fuse, Tomohide Kameyama et Eri Tanaka préfèrent s’inscrire dans un art discret et paisible, dans un style qui équilibre matière et esprit, réel et imaginaire. Ils puisent leur inspiration dans leur patrimoine culturel et conçoivent leur art comme la mise en pratique d’une philosophie de vie, comme un exercice de réalisation intime dans un inépuisable dialogue avec la Nature.

Dans ses peintures de paysages, de jardins secs subtilement disposés, Takéo Adachi se veut observateur fidèle de la nature. Malgré une facture hyperréaliste (qui exige la lenteur, la patience du crayon), des contrastes d’ombre et de lumière (pour donner une équivalence tactile plutôt que colorée), son art s’ingénie à saisir l’essence des choses, à trouver une résonance plus profonde, plus mystérieuse qui transcende la forme.

La peinture de Noriko Fuse est comme un poème Haïku chantant les petits riens de la vie de tous les jours et du monde qui nous entoure. À travers une tonalité presque monochrome, chargée d’infinies nuances, des lignes aux accents gravés, incisives et indécises à la fois, obéissant à ses élans secrets, un jeu rythmique d’harmonies et de contrastes qui s’apparente à un jeu musical, Noriko Fuse décrit son monde, ces scènes saisies intérieurement, avec sensibilité et légèreté, avec une économie de moyens qui enchantent.

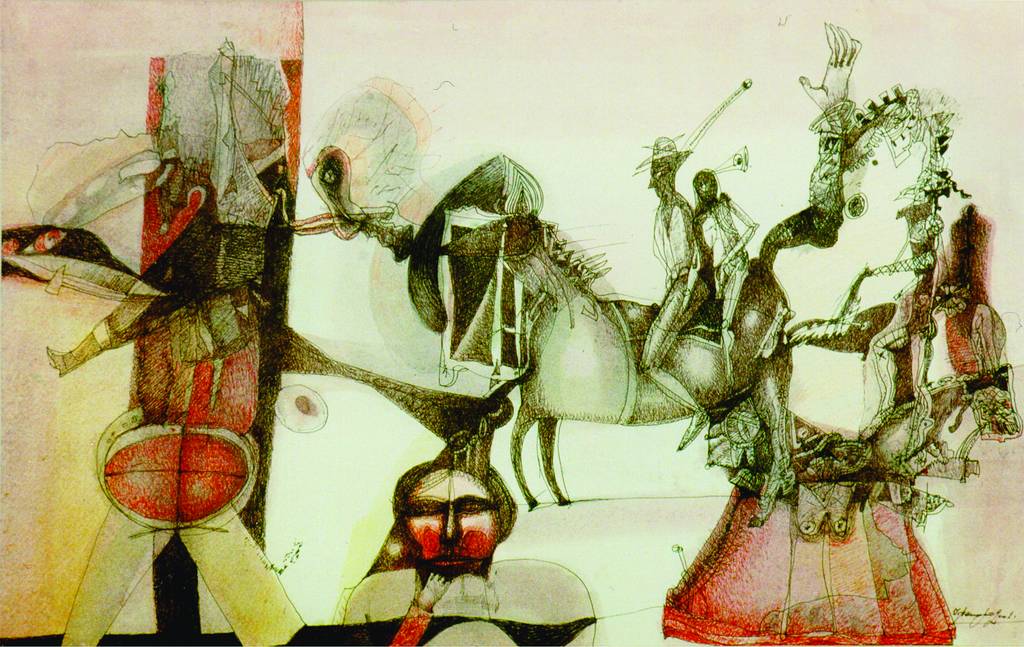

Les portraits de plantes finement gravés jusqu’à la préciosité expriment la sympathie de Tomohide Kameyama au monde végétal. La précision parfaite des détails exactement observés porte, peut-être, la trace d’un certain naturalisme. Mais ces formes naturelles ne sont que matière première à partir de laquelle Tomohide Kameyama mène son interrogation sur le temps, éternelle lutte de l’homme.

Eri Tanaka aime la beauté de la pierre et la musique. Elle trouve, dans l’utilisation de ce matériau traditionnel, un moyen d’équilibrer ses deux passions : faire de la musique avec un propos de sculpteur.

Ses créations récentes, les « Giant Step », évoquent les pas de chemins de pierre. Monumentales, elles suggèrent l’empreinte de l’héritage du passé et son cheminement artistique présent et futur. Les sculptures sonores d’Eri Tanaka, parce qu’elles sont à la fois musique, sculpture et spectacle, s’inscrivent dans le temps, dans l’espace et dans le vivant.

L’exposition « Contemplations Japonaises » convie, le temps du regard, le temps d’une réflexion, à découvrir et à s’imprégner de ces sensibilités japonaises.